- ホーム

- 初心者のための用語集

- あ

- インフレ・デフレ

インフレ・デフレ

インフレとはインフレーション(inflation)の略で、継続して食料品や日用品、サービスなどのモノの価値(物価)が上がることです。

そのため、相対的に通貨の価値は下がります(同じお金で買えるモノの量が減るので、実質的にお金の価値が減っているということになります)。

基本的にはモノの需要が供給よりも旺盛な状況で、モノの価値が上昇する傾向になります。これがインフレです。

インフレには、良いインフレと悪いインフレがあります。

良いインフレは、企業が販売価格の上昇で儲かり、社員の収入が増え、物価上昇による生活費のアップ分を収入アップで吸収してもっと多くの・より良い商品を買うようになります。商品がたくさん売れて企業が儲かる…といったサイクルで景気が良くなります。つまり、良いインフレは「景気拡大を伴うインフレ」ということです。一般的に1.5~2%の物価上昇が景気にとって一番良い状態とされます。

一方、通貨安などで原料価格や製品の仕入れ価格が上昇したことに商品価格が上昇してしまう(コストプッシュインフレ)、良好な需給関係がベースにないため企業の業績が悪くなり、賃金が上がらないのに身の回りの商品が値上がりして家計を圧迫する、といった悪循環となるのが悪いインフレです。

物価の上昇が10000%といったように数百倍になることをハイパーインフレ(月次のインフレ率が前月比で50%超、3年間で累積100%以上上昇場合)といいます。

デフレとはデフレーション(deflation)の略で、モノやサービスの価値が全体的に下がることです。通貨の価値は相対的に上がります。

インフレとは真逆の経済状況になります。

デフレになるとモノが売れず不景気になります。企業の業績は悪化し、従業員の給与が減ったり、リストラで失業者が増えたりします。所得が減るため、消費者は消費を控えるようになります。また、通貨の価値が上がるため、借金をしている人は負担が重くなります。そこで、さらに企業は抱えた在庫の処分売りを行うためモノの価格を下げるなど、悪循環が発生しやすい状態と言えます。

日本経済はバブルが崩壊してから約30年間、物価はほとんど上がらず、賃金も上がらない。状況によっては下がるというデフレを経験してきました。

ロシアのウクライナ侵攻後、スタグフレーションという言葉が聞かれるようになりました。

スタグフレーションとは、景気が後退していく中でインフレが同時進行する現象のことで、景気停滞を意味する「スタグネーション」と「インフレーション」を組み合わせた造語です。

景気の停滞は、需要が落ち込むことからデフレの要因となりますが、原油価格の高騰など、原材料や素材関連の価格上昇などによって不景気の中でも物価が上昇することがあります。これが「スタグフレーション」です。

景気後退で収入が上がらないのに物価が上昇する状況は、生活者にとって極めて厳しい経済状況です。

1970年代のオイルショック後にこの状態に陥ったとされています。

日銀など中央銀行の役目の大きなものの一つが、インフレやデフレを抑制することになります。

【加筆】

日本では約40年ぶりにインフレ率が2.4%を超えてきました。

様々な要因が複雑に絡み合ってのことですが、「大きな変化の時期が到来した」と言えそうです。

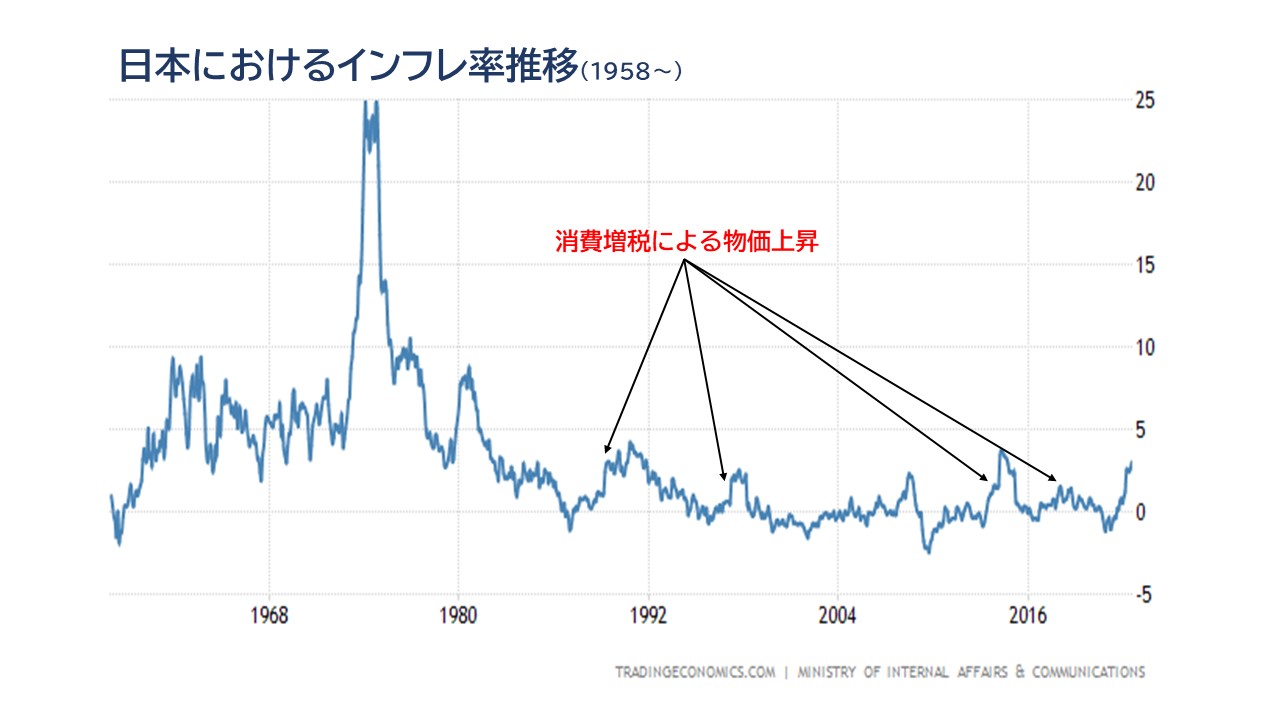

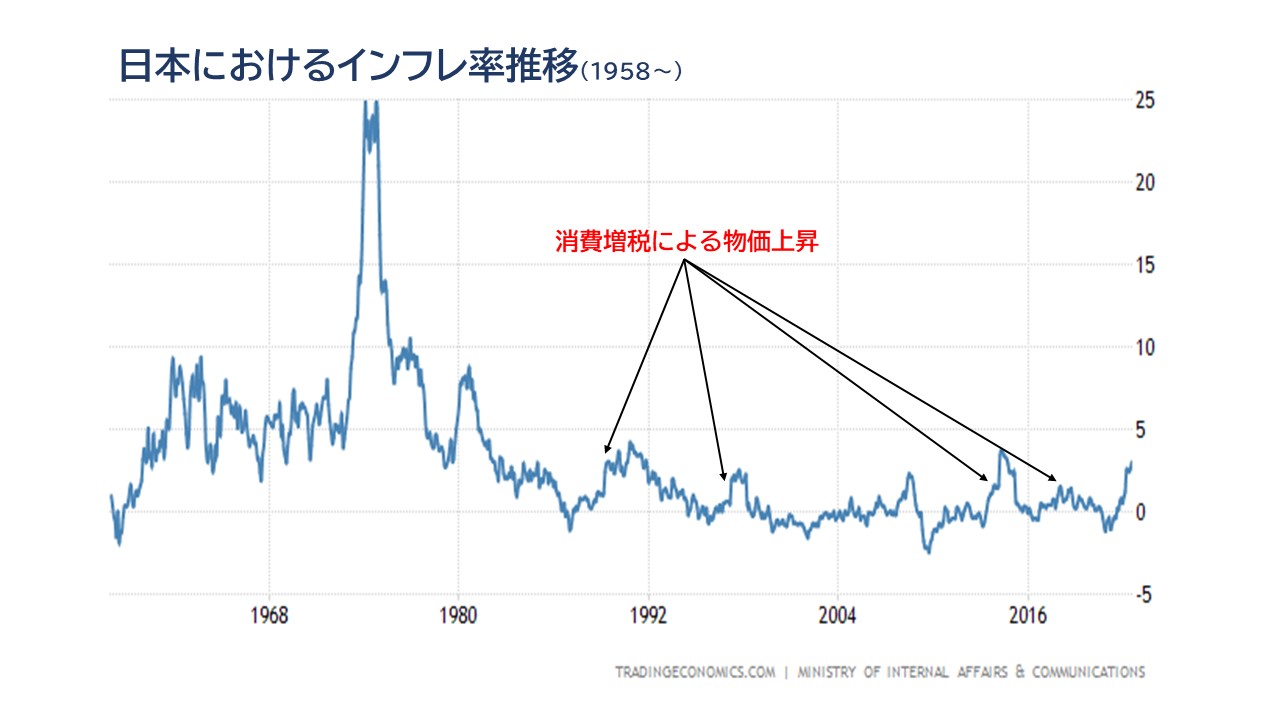

上図は1958年以降の日本におけるインフレ率の推移です。

1980年以降、大きくインフレ率が上昇した場面がありますが、全て「消費増税」に伴う一時的な物価上昇でした。

今回の物価上昇は消費増税がきっかけではありません。また、持続的・恒常的な物価上昇となる可能性が高いと考えられています。

そのため、ほとんどの国民が未経験と言えます。

社会人で1970年代のオイルショックを経験している人達は既に定年を迎えているため、銀行や証券会社など金融機関の担当者も経験したことのない時代に突入したと言えます。

今までの常識が通用しない時代、資産形成が重要になって来ると考えます。

関連エントリー

-

プラザ合意

1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルで開かれた日米欧5か国(G5)の財務相・中央銀行総裁会議(日本

プラザ合意

1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルで開かれた日米欧5か国(G5)の財務相・中央銀行総裁会議(日本

-

N分のN乗方式

フランスの所得税制で、1946年から導入されている課税方式。所得税を課す際、すべての世帯員が得た収入の合計額を

N分のN乗方式

フランスの所得税制で、1946年から導入されている課税方式。所得税を課す際、すべての世帯員が得た収入の合計額を

-

リフレ

リフレーション(riflation)の略。デフレでもなくインフレでもない緩やかな物価上昇の状態。金融政策や財政

リフレ

リフレーション(riflation)の略。デフレでもなくインフレでもない緩やかな物価上昇の状態。金融政策や財政

-

72の法則

ある金利で複利運用した場合、元本が2倍になるまでの期間を計算する法則72を金利で割ることで期間が求められます。

72の法則

ある金利で複利運用した場合、元本が2倍になるまでの期間を計算する法則72を金利で割ることで期間が求められます。

-

暗号資産

インターネットの中だけでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データ。(紙幣や貨幣のように)実体は存在しない

暗号資産

インターネットの中だけでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データ。(紙幣や貨幣のように)実体は存在しない